このページは、治療の相談に向けた“下調べ”をやさしく整理するためのガイドです。

医師から「BCMA(ビーシーエムエー)」という言葉を聞いた方が、まず全体像をつかみ、自分の状況にどう関係するかを考える助けになるように書いています。最終判断は必ず主治医とご相談ください。

1. BCMAとは?——まず“ひとことで”

- ひとことで:BCMAは、形質細胞(抗体を作る細胞)に多く出る“目印”となるタンパク質です。多発性骨髄腫では、この目印を手がかりに免疫の力を呼び込む薬やがん細胞だけに薬を届ける技術が使われます。

- 少し詳しく:BCMA(B-cell Maturation Antigen)はTNF受容体ファミリーの一員で、BAFF/APRILなどの合図を受けて形質細胞の生存を支えます。骨髄腫細胞でも多く発現するため、標的療法の“的”として選ばれています。

読み方のコツ:用語はあとからでOK。まずは「骨髄腫はBCMAという“旗印”を多く立てている→そこをねらう薬がある」と押さえましょう。

2. BCMAが関わる主ながん——自分に関係する?

- 多発性骨髄腫:BCMA標的薬の主な適応疾患です。

- その他:まれに形質細胞白血病など、骨髄腫の近縁疾患で検討されることがあります(研究段階を含む)。

ここがポイント:HER2のように「ある/ない」で大きく分ける検査は通常不要です。骨髄腫ではほとんどの患者さんでBCMAが発現しており、治療選択は治療歴・病状・国内承認状況などを総合して決まります。

3. BCMAの調べ方(検査)——結果票の“どこを見る?”

まずは、骨髄腫の一般的な評価(骨髄検査、Mタンパク・自由軽鎖、画像検査など)を整理しましょう。BCMAの専用検査は通常は不要ですが、一部の臨床試験では発現評価(免疫染色やフローサイトメトリー等)が条件になることがあります。

- 骨髄検査(生検・穿刺):腫瘍性形質細胞の割合や性質(CD138など)を確認。

- 血液・尿検査:Mタンパク、自由軽鎖(κ/λ)などで病勢を把握。

- 画像検査:骨病変の評価(全身CT、PET/CT、MRIなど)。

- NGS等の遺伝学的検査:リスク層別化に用いることがあり、治療薬の選び方の参考になります(BCMA標的薬の可否を直接決める検査ではありません)。

注意:再発回数やレナリドミド抵抗性の有無などの“治療歴の情報”が、BCMA標的薬の使えるタイミングに直結します。

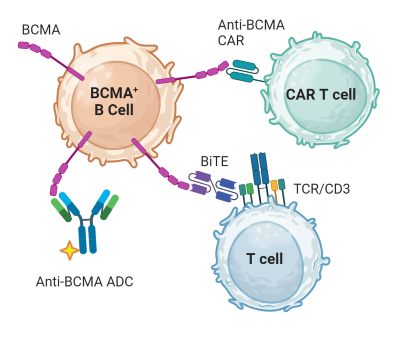

4. BCMAをねらう治療——“役割分担”のイメージで理解

治療のタイプごとに、体のどこで何をする薬かをイメージすると理解が進みます。

4-1. CAR-T療法(例:アベクマ/カービクティ)

- しくみ:ご自身のT細胞を採取し、BCMAを認識する“部品”を組み込んで増やし、体に戻してがん細胞を攻撃させます。

- 使われる場面:再発・難治の段階で、一定の前治療後に検討されます。最近はより早い段階での使用も認められ、選択肢が広がっています。

- 特徴:一度の治療で長い効果が期待できる一方、事前準備(アフェレーシス)と製造待ち、そして点滴後早期の管理が必要です。

4-2. 二重特異性抗体(BsAb)(例:テクビャリ/エルレックスフィオ/リンボセルタマブ)

- しくみ:BCMAとT細胞(CD3)の両方に同時に結合し、T細胞を骨髄腫細胞にぐっと近づけて攻撃させます。

- 使われる場面:外来で反復投与する設計が多く、ステップアップ投与で副反応を抑えつつ開始します。前治療歴の多い方で適応になる薬が中心です。

- 特徴:入院期間が短い/外来中心になりやすい半面、感染予防・免疫グロブリン補充など継続的な管理が大切です。

4-3. ADC(抗体薬物複合体)(例:ブレンレプ)

- しくみ:BCMAに結合する抗体に**薬(ペイロード)**をつないで、“目印のある細胞だけ”に薬を届けます。

- 使われる場面:国・地域によって承認状況が異なります。日本では併用療法(BVd/BPd)が承認されています。米国では2025年時点で再承認が見送られており、今後の動向が注目されています。

4-4. 併用の考え方

- 骨髄腫治療は組み合わせが基本です。BCMA標的薬も、使うタイミングや既往歴によって、**他薬(プロテアソーム阻害薬、IMiD、抗CD38抗体など)**との相性・順番を検討します。

ここがポイント:

- どの薬が“合う”かは人それぞれ:病期、リスク、治療歴、合併症、生活の希望(通院頻度・内服/点滴の希望など)を総合して決まります。

- 国内の最新承認・保険適用と臨床試験の有無を確認しましょう。

5. 副作用と観察ポイント——“早めの相談”がコツ

代表的な例(どれも我慢せず早めに連絡を)

- サイトカイン放出症候群(CRS):発熱、血圧低下など。CAR-Tや二重特異性抗体で起こることがあり、初期数日~1週間の注意が必要です。

- 神経毒性(ICANSなど):意識の変化、ことばのもつれ、けいれん等。早期発見が重要。

- 感染症:白血球減少や低ガンマグロブリン血症に伴い、帯状疱疹・肺炎・PJPなどの予防と早期対応が大切。

- 眼の症状(主にADC):かすみ目・視力低下など。点眼や投与スケジュール調整で対処することがあります。

- 点滴時反応:初回投与時の発熱・寒気など。必要に応じて前処置が行われます。

大切なお願い:自己判断で中止しないでください。小さな異変でも早めに共有することが、安全で効果的な治療につながります。

6. 治療を選ぶまでの“道順”——主治医と話すときのメモ例

- 現状の整理:骨髄腫のステージ/リスク、前治療歴(何回目の再発か・レナリドミド抵抗性の有無)、合併症。

- 選択肢の把握:標準治療とBCMA標的薬(使えるタイミング)を並べ、利点・注意点を見比べる。

- 生活との両立:入院/外来の通い方・頻度、仕事や介護とのバランス、副作用対策の体制を確認。

- 臨床試験の確認:参加条件・場所・費用負担など。

- 計画を決める:重視したいこと(治療の強さ、入院の可否、内服/点滴の希望 など)をメモにして共有。

7. よくある質問(FAQ)——悩みやすいポイントだけ

Q1. BCMAは検査で“陽性/陰性”と決めますか?

A. 通常は不要です。ほとんどの骨髄腫でBCMAが発現しているため、治療歴や病状で治療の順番を考えるのが一般的です。

Q2. CAR-Tと二重特異性抗体はどちらが良いですか?

A. 一長一短です。CAR-Tは一度の投与で長期奏効が期待できる一方、準備と初期管理が必要。二重特異性抗体は外来反復投与で柔軟ですが、継続的な感染管理が大切です。

Q3. ADC(ブレンレプ)は使えますか?

A. 日本では併用療法が承認されています。米国では審査中/見送りなど状況が異なります。最新情報を主治医と確認してください。

Q4. 以前、別のBCMA治療を受けました。次もBCMAで良い?

A. 状況によります。前回の効き方・期間や副作用、他の分子標的の選択肢も含め、個別に検討します。

Q5. どこで治療を受けられますか?

A. CAR-Tは実施施設が限られることがあります。紹介体制や地域の拠点病院での対応を主治医と相談しましょう。

8. 用語ミニ辞典——“ひとことで”理解

- BCMA:形質細胞に多い目印。骨髄腫で標的に。

- CAR-T:自分のT細胞を改造して戻す“オーダーメイド”細胞治療。

- 二重特異性抗体(BsAb):BCMAとT細胞(CD3)に同時に結合して攻撃を促す薬。

- ADC:標的に結合した抗体が、強い薬(ペイロード)を“運ぶ”タイプ。

- CRS/ICANS:免疫が強く働くことで出る発熱や神経症状。早期対応がカギ。

- ステップアップ投与:最初は少量から始めて様子を見つつ増やす方法。

- アフェレーシス:CAR-T用に血液からT細胞を集める処置。

9. 参考の探し方

- 国立がん研究センターなど公的機関の患者向け情報

- 学会のガイドライン解説(一般向け)

- 治療薬の患者資材(製薬企業サイト内)

※外部サイトは更新されます。検索時は「BCMA」「骨髄腫」「患者」「解説」などの組合せがおすすめです。

10. 免責事項

本ページは一般的な情報提供を目的としています。診断・治療は個別性が高く、最終判断は必ず主治医にご相談ください。Trial Compassは医療行為を提供しません。